| 1) |

上円(A)と下円(B)を描く(右図) |

| |

| (1) |

上円を描く |

|

| |

本かVTRのテープの箱等を描こうとする高さに積み上げ、鉛筆を平行に置く。瓢箪を固定して、この本の台を回すか、時に瓢箪を回して水平に円を描く。トースカンがあれば一番よい。(輪切りの項参照) |

| (2) |

下円も同様にして描く。 |

|

| 2) |

円の分割 |

| |

| (1) |

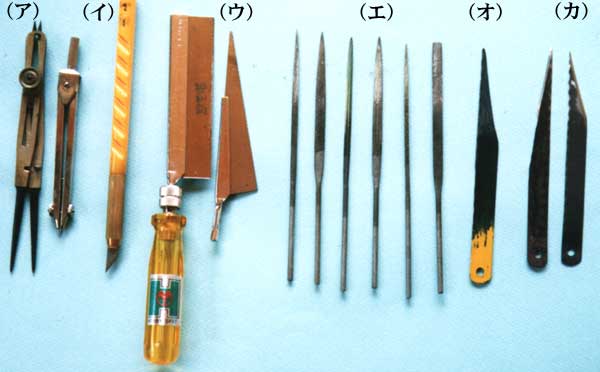

巻尺で上円の円周を測り、どの位の透かし目にするか、何等分にするかを決めて、デバイダーで分割する。この際、瓢箪の正面(図3のA点)を決め、そこから左右に分割していく。 |

| (2) |

残す線の部分のA' の分割をA点を基点として決めていく。 |

| (3) |

下円の円周を測り、上円の分割数と同数に分割する。 |

|

| 3) |

ダイヤの線を引く(図3) |

| |

| (1) |

先ず、ABを結んでいく。このとき、結ぶB点はA点より5~6目ずらして結ぶ。 |

| (2) |

A’~B’を結ぶ。

|

|

| 4) |

穴あけ(切り抜き) |

| |

| (1) |

ダイヤの中心に四つ目ギリで穴を開ける。 |

| (2) |

その穴を図2の鋸か、切り出しで穴をだんだん大きくしていく。最終段階ではヤスリで仕上げるので、その分を含んで荒切りをしておく。 |

| (3) |

最初のうちは強度があるが、抜き進むにつれて弱くなるので、瓢箪に当てる手の力(圧力)を加減しないと、細い線が折れることがある。 |

|

| 5) |

仕上げ |

| |

| (1) |

図4の黒い部分をヤスリで仕上げていく。ヤスリは半円ヤスリの弧の部分を使い、だいたいケガキ線まできたら、平ヤスリで仕上げるとよい。最初から平ヤスリを使うと、角の部分がケガキ線の中に食い込むことがある。特に、ダイヤの角(隅)の部分は、先細の切り出しか、カッターでキチッと仕上げることが大切である。 |

| (2) |

最後に、斜線の太さの均一・曲がりの修正・切断面の滑らかさなど、先細のヤスリかカッターで仕上げて完成とする。 |

|